財務自由的真義

最近看過一位已財自的Youtuber分享已財自後當代課老師的分享。當中他強調財務自由並不是單單只是被動收入大過支出及會按年增長,而是另一個非數學式的演繹。這令我更好奇並常思考清楚究竟「甚麼葫蘆賣什麼藥」?

Youtuber既為真正的財自者,他的體會自然有根有據。而他強調財自的定義為,自己不願意做的事而有自由去選擇不做才是自由。

細想一下,一個打工仔不想做現時的工作,但可能因為要還貸款以及生活開支等因素限制了他的自由而被迫繼續做下去。但Youtuber的新演繹卻是一針見血的去提出,一個已財自的人便能輕鬆地去辭工,去做自己希望可真心去做的事情。

富爸爸Robert清琦有對此相同的演繹,他認為財自是一種心理素質。只要財自者不會擔憂不夠支付生活開支其實很容易就做得到。

我一直開始步儲退休後做回自己喜歡做的電腦制作的一些進修。希望有一天不用上班的話便可用小電腦去砌一些有用的東西。在外國這種Build things 相當流行。有人甚至為此創業投身當中。而在香港暫時仍是紅海沒多人參與。

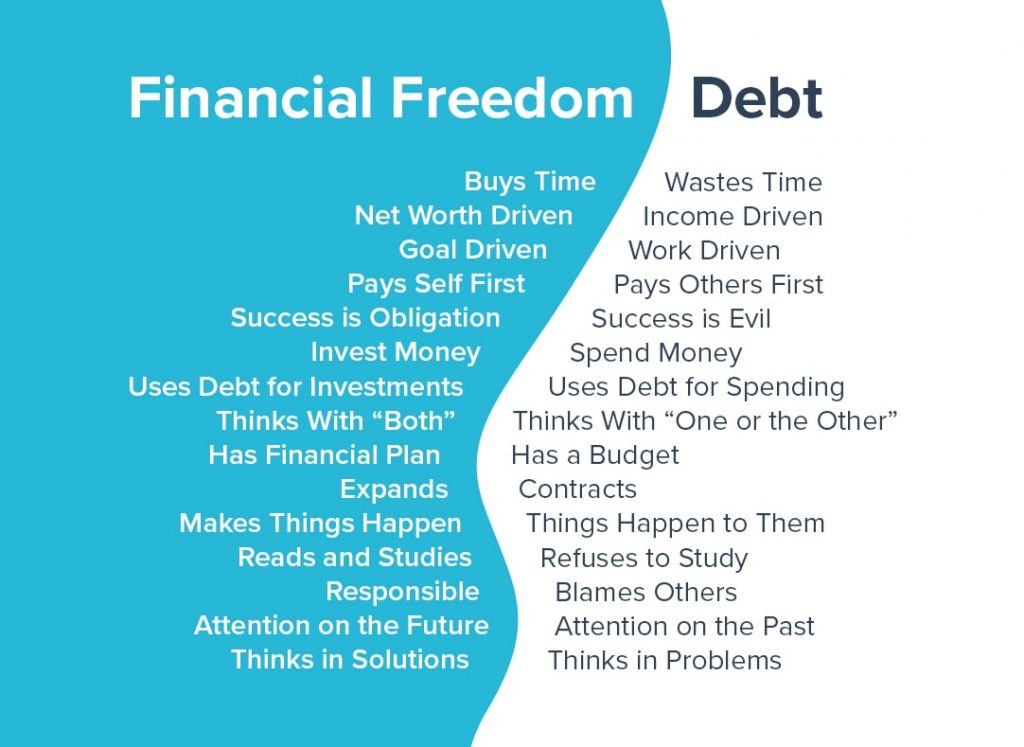

說到財自的挑戰一般人會想到生活開支,而和開支最常見到便是債務問題。債務有分好壞。壞債只帶來不斷的負面問題阻礙達到財自的終點。

從前寫下的文章都是只提到如何建立的Know-how思維。看過Youtuber的新演繹後覺得自己對此有了新的理解及多了其他的思維。這些思維已不再局限於儲蓄投資等被動收入等理財觀,而是擴展到簡樸的生活方式其至更多的心理狀況。這些已不再是硬知識而是另一種軟思維層次了。

雖然這年我們家仍要為子女學業生活等努力以補償今下年少收的股息以及租金,但我相信今時我們已開始有富人的思維知道要未來要想甚麼。這也是感恩天父賜給我們寶貴的智慧呢。